第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞した『元彼の遺言状』で2021年にデビューし、瞬く間にベストセラー作家の仲間入りを果たした新川帆立さん。そんな新川さんの最新作は、6月29日(木)に発売された『縁切り上等!―離婚弁護士 松岡紬の事件ファイル―』です。

元弁護士という異色の経歴を持つ新川さんですが、本作には、女性弁護士に対する「凝り固まったイメージを更新したい」という思いも込められているのだそう。そんな作品の読みどころについて、新川さんにお話を伺いました。

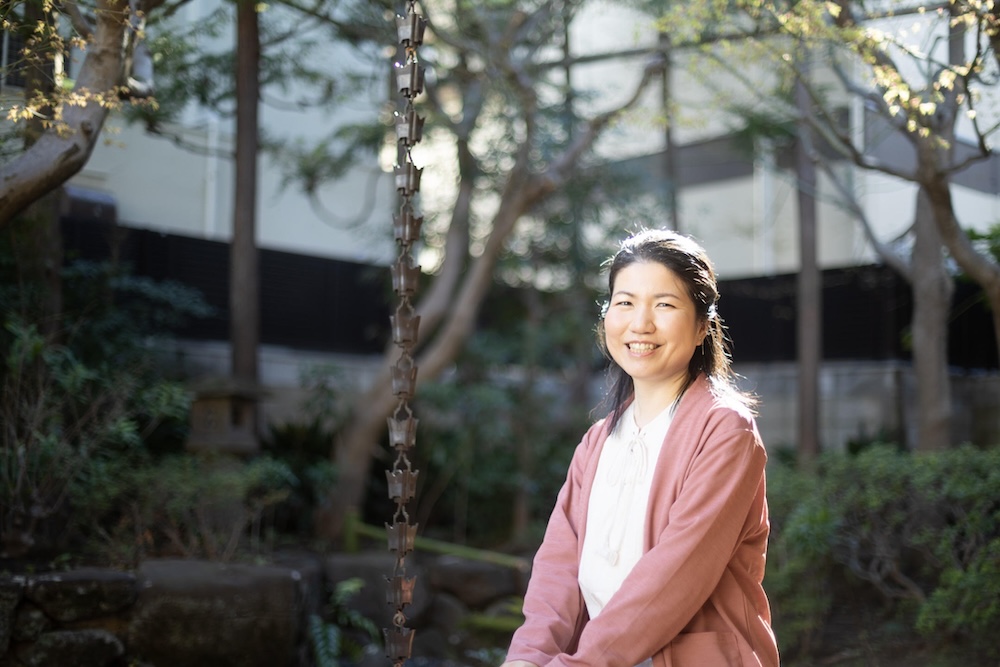

新川帆立

しんかわ・ほたて。1991年、アメリカ合衆国テキサス州ダラス生まれ、宮崎県宮崎市育ち。東京大学法学部卒業後、弁護士として勤務。第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞した『元彼の遺言状』で2021年にデビュー。他の著書に『倒産続きの彼女』『剣持麗子のワンナイト推理』『競争の番人』『先祖探偵』『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』などがある。

夫のモラハラと浮気に耐えられなくなり家を飛び出した聡美が北鎌倉で出会ったのは、縁切寺の娘で弁護士の松岡紬。勢い込んで離婚相談をするも、思いがけないことを言われ……。上手に縁を切る方法、教えます。温かなヒューマンドラマにして、前を向く元気をもらえる、痛快リーガル小説。

(新潮社公式サイト『縁切り上等!―離婚弁護士 松岡紬の事件ファイル―』より)

“離婚”の側から“結婚”を考える

――『縁切り上等!』とはとても思い切りのいいタイトルですが、本作は、離婚専門の弁護士が主人公の物語です。なぜこういった作品を書こうと思われたのですか。

最近、ニュースなどでも、同性婚や選択的夫婦別姓など既存の枠組みに収まらない結婚の形が、より取り上げられるようになってきました。そういった報道を見るにつけ、そもそも「結婚とは何だろう」という疑問を私自身が持っていて、いっそのこと離婚の側から見ると結婚がわかるのではないかと考えたんです。そこで、私はもともと弁護士だったので、離婚弁護士もので書いてみようと思いました。

――勇ましいタイトルの一方、主人公である女性弁護士・松岡紬は、「小柄で西洋人形みたいな、とんでもなく可愛らしい女性」と描写されています。

世間的に、「男性弁護士ってこうだよね」という特定のイメージはあまりないと思うのですが、女性弁護士というと、「パキッとした気の強い女」というイメージを持たれることが多くあります。それはおそらく、女性は柔和で優しいものであるはずなのに、弁護士などという物騒な仕事についている女は気が強いに違いない、という世間一般の女性観に引きずられているところがあるのではないでしょうか。

私は実際に弁護士として働いていたので、自分も含めて周りに女性弁護士のサンプルが多いのですが、同じ仕事に就いているだけで、当然いろいろなタイプの人がいます。だからこそ、現実には「こういう人もいるよね」というリアルな弁護士を書きたかったですし、今までの女性弁護士像とは違うキャラクターとして、読者さんに届いてほしいなという思いがありました。

▲ 『縁切り上等!』の表紙には、ふんわりとほほ笑む女性弁護士・紬が“赤い糸”と鋏を手にするイラストが

――紬は料理や猫が大好きだったり、ものすごい方向音痴だったりと、親しみやすさと弁護士としての仕事ぶりの両面が非常に魅力的なキャラクターですが、モデルはいるのですか?

特定のモデルはいないですが、結構私に似ているかもしれません。私は料理をほとんどしませんし、紬先生ほどモテませんが、インドア派だったり、方向音痴だったり、のんびりしているところは似ている気がします。かなり美化した感じですね(笑)。

――縁切寺として名高い寺の元住職である紬の父・玄太郎や、紬の幼馴染であり、長年の片思いをこじらせている探偵の出雲など、脇を固めるキャラクターも際立っています。

紬のような人物は、ある程度親が甘くないと育たないだろうと考えました。もっと娘に厳しい親であれば、しっかりしなきゃ、勉強して親の期待に応えなきゃと、「○○すべき」が増えると思うんです。彼女はそういった思考の傾向を持っていないタイプなので、その親はやはり娘に甘いタイプだろうと玄太郎のキャラクターを作っていきました。

さらに紬は結婚に興味がない人なのですが、その価値観だけだと物語の軸が偏ってしまうので、結婚願望のある人物も登場させる必要がありました。出雲はその対比で出しているキャラクターでもあります。

歴史ある“縁切寺”をモチーフに“人の縁”のおもしろさを描く

――セクシャリティや同性婚のほかにも、結婚生活における家事のとらえ方など、さまざまなジェンダーの問題が描かれています。結婚について考えるためには切っても切れない問題ですが、どのようなことを意識されましたか?

縁切寺のモデルとしたのが東慶寺(神奈川県鎌倉市)なのですが、そのお寺はもともと尼寺で、鎌倉時代以降、明治にいたるまで、離婚したくて駆け込んでくる女性たちの共同生活の場であったので、そもそもシスターフッド的な空間になっています。現代の女性が駆け込むのは法律事務所になると思いますが、そこで、弁護士も依頼者も女性となると、物語の構造上、どうしても女性側からの視点が強くなってしまいます。

実際には女性の有責離婚者もいますし、男性側に仕方のない事情がある場合もあります。フェミニズムやシスターフッドなど女性側の論理に偏ってしまうと、それはそれで現実から離れてしまう。もっと広く、現実をとらえて書いていくように意識していました。

――紬の実家が縁切寺であるというエピソードも物語に奥行きを与えていますが、どの段階で縁切寺と離婚弁護士というモチーフが組み合わさったのですか?

本作を構想していた時期と若干並行しているのですが、昨年、『先祖探偵』という作品を出しています。こちらはさまざまなご先祖様の調査依頼に応えてくれる探偵が主人公の話で、人の縁っておもしろいなと感じていたんです。前作はいわば人の縁をたどっていく話で、今回は離婚という人の縁を切る話なので、自分としては姉妹本みたいな形だなと最初に思いました。

そこで、離婚の話を書くのであれば、“縁切り”と絡めるとおもしろいのではないかと思いつき、縁切寺として関東で一番歴史のある東慶寺をモデルに書くことにしました。

——第一話の「くやしくば尋ね来て見よ松ヶ岡」をはじめ各話のタイトルにも使われていますが、東慶寺を詠んだ川柳が、「松ヶ岡川柳」としていまも伝えられているのですね。

私も知らなかったのですが、東慶寺に取材に伺ったら、売店で川柳集が販売されていたので読んでみました。そうしたら、昔の人の声が生々しく残っていて、今の人が読んでもおもしろい、さまざまな悲喜こもごもが書かれてあったので、引用しています。

——新川さんは、『元彼の遺言状』や『競争の番人』といったシリーズの映像化が続いていますが、本作も、映像が目に浮かぶような舞台が用意されていますね。法律事務所は蔵を改装したものですし、第一話の依頼人・聡美が物語に登場してくる路地裏などは実際にあるのでしょうか?

聡美が駆け込んでくる道は実在していて、取材のときに見た雰囲気を反映させています。

蔵は実在しないのですが、自分の中での建設予定地はあります(笑)。元住職の持ち物ですし、古い建物の方がおそらく世界観にも合うと考えました。とすると、木造建築よりは蔵のほうか長く残るだろうと。いずれも、デフォルメしつつも、「現実にあるのかも」と思ってもらえるように書いています。

人物それぞれの真実を描き出す“客観視”の力

――『縁切り上等!』とはありますが、そこには縁を切らずにはいられない理由があり、縁を切った人物たちが、そのあとどのように生きていくのかという葛藤と覚悟がある物語だと感じました。離婚に限らず、そのすがすがしい姿に自分を重ね合わせ、読み手も勇気をもらえるような気がします。

私はやはり、ハードボイルド的なキャラクターを書いてしまう傾向があるのかもしれないです。なぜだかラッキーなことが起きて、他人からも愛されてハッピーエンドというのではなくて、本人の努力の末、幸せを勝ち取ってほしいという根本的な願いがあります。なので、各々ががんばるしかないよねという解決になりがちかもしれません。

――がんばるという意味では、紬とその後も関わることになる第一話の依頼者・聡美もまさにそうですね。私は第三話の熟年離婚の話が印象的でした。

熟年離婚の場合は特に、周囲の人間関係をはじめ、長年積み重ねてきたものがあるでしょうし、専業主婦であればその後の生活水準としても、離婚しない方が高い状態で暮らしていける可能性が高いでしょう。けれども、あらゆる利益を犠牲にしてでも、守りたい自分の自由と尊厳はあるはずで、それを求めて、一見すごく不合理な動きをする人もいるのではないでしょうか。私はそういう生きざまに惹かれるところがあります。

――弁護士や公正取引委員会の審査官といった、特に職業倫理を問われる主人公を書かれていることを別にしても、新川さんの作品からは「フェアであること」の潔さを感じます。そのあたりは、意識してキャラクターに投影されているのでしょうか。

作品というよりも、ほかの作家さんに私の紹介をしていただくときに、「フェア」と言われることが多いです。それはおそらく、私がフェアであることを心がけているわけでも、性格がいいわけでもなくて、客観視の能力が高いのではないでしょうか。

私はひとつの状況を多視点から見ることが得意で、たとえば私からはこう見えるけれど、あの人の立場から見たらこう見えるだろうなという全体像が比較的よくわかるほうです。それを統合すると、客観的な状況が見えてくるので、片側の意見だけで動くことには正直勇気がいって、いろいろ考えてしまいます。小心者なので、こちら半分は捨てるという動きができなくて、フェア気味になってしまうところがあります。

その分、小説を書くときには、女性や男性、若い人や年配の方が読むとどう思うだろうということを考えて、一応どこから見ても「これはないでしょう」とはならないように気を付けています。

――それは作家さんとしての強みになりますね。弁護士さんとしてのご経験も生かされているのでしょうか。

弁護士の業務の中でも役立ったスキルではありますが、後天的に鍛えられるタイプの能力でもない気がしています。

本作も、5話それぞれで視点人物が変わるのですが、一人ひとりにとっての真実があって、それが微妙に食い違っていたり、隙間があったりするのは、そういう能力を活かせているのかもしれません。

結婚も離婚も、核は普遍的な人間の心の動き

――本作は、法律に基づいて、いかによりよい今後に向けて離婚をするかというリーガル小説でもありますが、一方で、人の縁や愛憎など、法律で割り切れない人間模様の部分にも重きを置かれているように感じました。

弁護士に依頼される案件の多くはロジックだけで解決できるところがありますが、離婚問題は、そこに感情的な面が出てきて拮抗することが多いのが現実です。その現実を映しとるという意味ではどちらかの面に偏ってしまうとリアリティがなくなってしまうので、意識してバランスをとるようにしています。

実は、人間の感情的な部分をしっかり書きたいというのが、いまの私自身の課題でもあります。本作も意識はしているのですが、今後の作品ではもっと踏み込んで書いていきたいと思っています。

――最初に、「結婚とは何だろう」という疑問から本作が生まれたとお聞きしましたが、書き終えられて、現時点での答えは見つかりましたか?

それが、書いてみても「これ」という答えは見つかりませんでした。なので、読者さんがこの本を読んでどう思われたのか、ぜひ声は聞かせていただきたいです。

本作では若い人や熟年、同性婚など、いろいろな属性の結婚から離婚にいたるまでを取り上げていますが、書いていると、人間の心の動きとして同じようなところに行きつくなという発見がありました。

江戸時代に詠まれた松ヶ岡川柳に今の人が共感できるくらいなので、時代すらも超えて、普遍的な人間の心の動きが核になっているのだろうなと。離婚がそうなのだから、きっと結婚もそうなのだろうなという気がしています。

――確かに、異性婚だろうと同性婚だろうと、離婚にいたる原因も決めなくてはいけないことも、関係者が抱く葛藤も、性差による違いはないのだということに気づかされました。だからこそ、制度が実態に追いついていない部分が浮き彫りになりますね。

そうなんですよね。一緒に買い物に行ってご飯を食べて、共働きだったり一方が稼ぎ手でもう一方が家事に専念したりといったスタイルがあるのも変わらない。

いまは特に、結婚制度が整備されていないからこそ、「同性婚の結婚」に注目が集まっているところもあると思います。フィクション上も、同性カップルの恋愛を書くときに純愛としての側面が強調されがちですが、実際には単なる“恋愛”なので、不誠実な人もいるでしょうし、仲がこじれて破局することもあるでしょう。そういった側面があまり描かれていないと感じたこともあって、本作では破局の側から書いています。

――第三話では、紬の父である玄太郎が、夫婦の間であっても「ありがとう」と「ごめんなさい」を伝える大切さを痛感します。あれこそまさに、「結婚の極意」の一つではないかと感じました。

実は私が結婚するときに、母が「必ず『ありがとう』と『ごめんなさい』を言いなさいよ、それが夫婦円満の秘訣なんだから」と言っていたんです。

私がいま30代で見えている世界と、50代、60代の方たちから見えている世界は絶対に違うでしょうし、だからこそその年代ならではの結婚に対する意見があると思うんです。なので、母をなんとなく思い浮かべて、玄太郎のパートで入れています。

――そして、いまは探偵として紬を支える出雲の切ない恋の行方も気になります。続編の構想などはおありになるのでしょうか。

さきほどもお話ししたとおり、ある意味、離婚というものがあまりにも普遍的なものなので、本作を書き上げたときに、続編は難しいなと思っていました。いろいろなケースで書いたとしても、結局似たような話になってしまうのではないかと。

ただ、書店員さんのコメントなどを拝見すると、意外と「続編を読みたいです」というお声をたくさんいただいていて驚いていますし、そのくらいキャラクターたちを好きになってもらえたのだなとうれしく思っています。まずは、本作を多くの方にお楽しみいただきたいです。

(記事/ほんのひきだし編集部 猪越)

※本記事は「ほんのひきだし」に2023年7月20日に掲載されたものです。

※記事の内容は、執筆時点のものです。