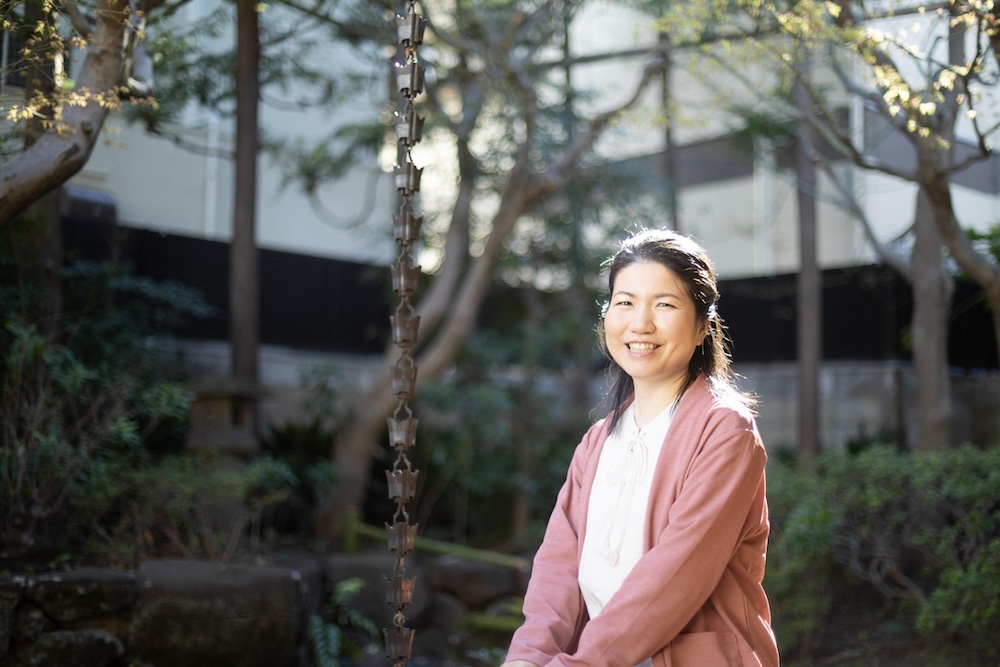

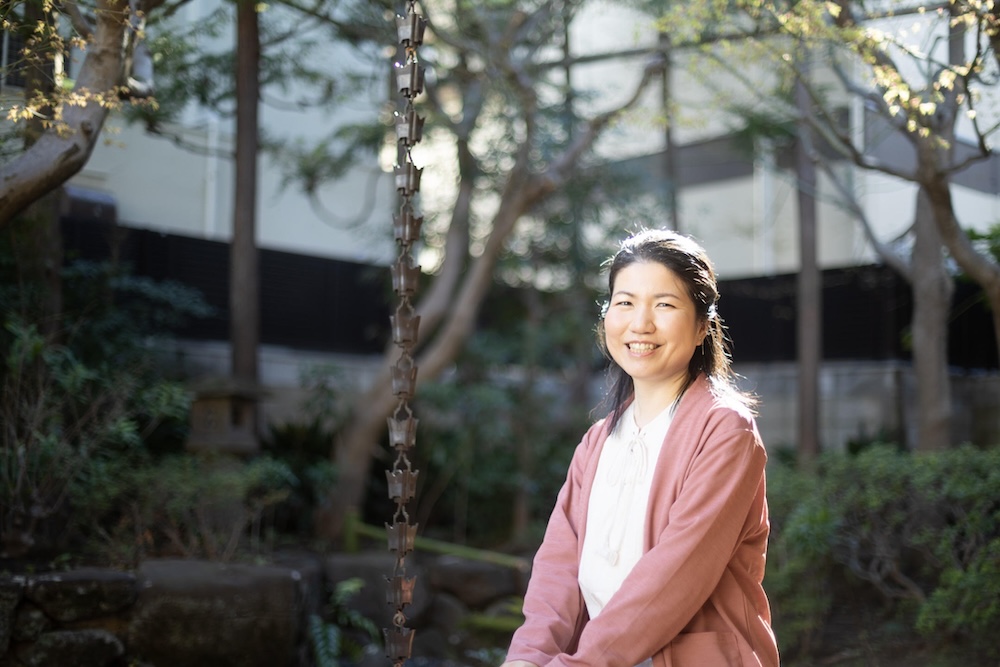

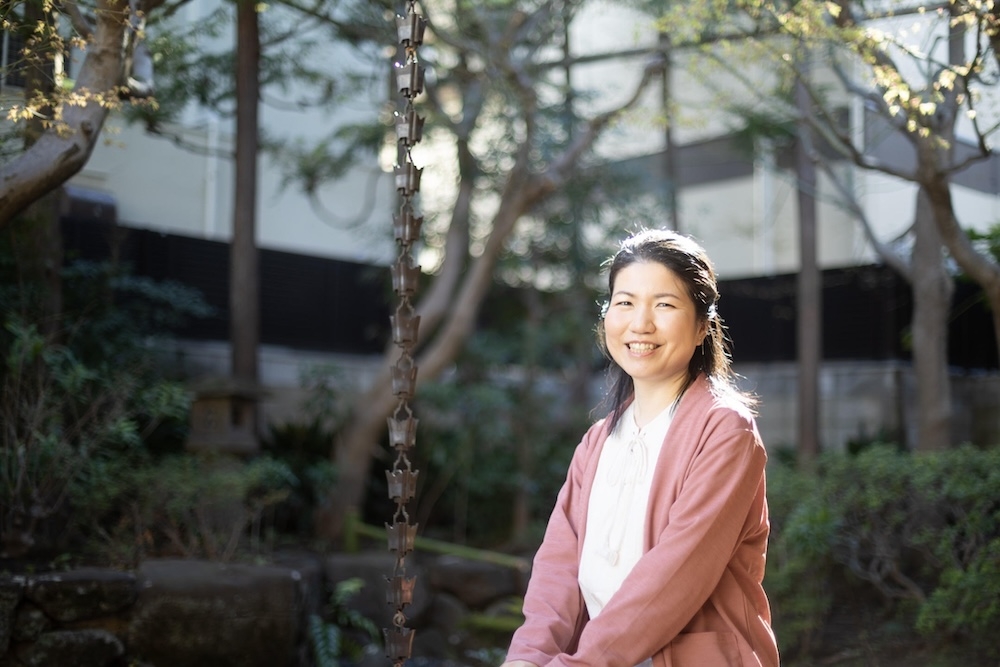

11月8日(水)に、町田そのこさんの連作短編集『夜明けのはざま』が発売されました。

2021年本屋大賞を受賞した『52ヘルツのクジラたち』をはじめ、生きづらさを抱える人物たちの苦悩と再生を描き、多くの人々の心に共感と感動を呼び起こしてきた町田さん。『夜明けのはざま』は家族葬専門の葬儀場を舞台に、身近な人の「死」を通して、自分らしく生きることを追い求める姿を写し出す5編を収めています。

そんな本作がどのように紡がれたのか、町田さんにじっくりお話を伺いました。

自分の情けなさに、歯噛みしたことのない人間なんて、いない。

地方都市の寂れた町にある、家族葬専門の葬儀社「芥子実庵」。仕事のやりがいと結婚の間で揺れ動く中、親友の自死の知らせを受けた葬祭ディレクター、元夫の恋人の葬儀を手伝うことになった花屋、世界で一番会いたくなかった男に再会した葬儀社の新人社員、夫との関係に悩む中、元恋人の訃報を受け取った主婦……。

死を見つめることで、自分らしく生きることの葛藤と決意を力強く描き出す、町田そのこの新たな代表作。

(ポプラ社公式サイト『夜明けのはざま』より)

「死」があるからこそ「生きる」ことが際立つ。舞台は町田さんの理想の葬儀場

――本作は、家族葬を専門に執り行う「芥子実庵」を舞台に展開されますが、なぜ葬儀社を舞台にしようと思われたのですか。

これまでも、“生きづらさ”や“生きていく上での障害の多さ”といったものを作品に書いてきましたが、嫌なこともトラブルも乗り越えて、それでも生きていかなくてはいけないということを物語にできたらいいなと考えていました。今回依頼をいただいたときにも、ちょっと括りが大きいですけれど、「生きる」ことを起点に連作短編を書きたいとお話ししました。

私は『ぎょらん』でも葬儀社を舞台にしていますが、あの作品は、死と向き合う、死を乗り越えるという「死」そのものがテーマでした。

今回も死はもちろん出てくるのですが、死は誰にでも必ず訪れるものです。そのタイムリミットがあるからこそ、生きている時間をどう使っていくか、生きていくときの障害にどう向き合っていくかという、生きているからこそ直面している問題が際立つのではないかと考えました。

――豊かな庭に囲まれた、古民家をリノベーションした一軒家。和を基調としながらも、バスルームや寝室は高級ホテルのような設えで、葬儀は一日1組限定のため、故人との最後の時間を静かに過ごすことができる――。そんな設定の芥子実庵ですが、町田さんは葬儀社で働いた経験もおありだそうですね。モデルとされた施設などはありますか?

モデルは特にないのですが、私が以前勤めていた葬儀社は、1階、2階に別館もあって、葬儀が重なってもOKというところでした。でも、ほかの人のことを気にしなくてよくて、葬儀社のスタッフも自分のところだけを見てくれる環境だと、残された家族もリラックスできるのではないかなと思い、自分が見送られるときにも理想と思える葬儀社と場所を書いています。

また、芥子実庵という名前は、もともとこの物語を書こうとするきっかけとなった逸話から取っています。

――「芥子の実は、どこの家にもない」、「大事な者を喪ったことのないひとなど、いない。死は誰しもに訪れ、誰しもがそれを迎え入れなければいけない」というものですね。

葬儀社を舞台にしようと思ったときに、生とは、死とは、といういわば死生観を自分の中でもう少しまとめようと思い、仏教の本をたくさん読みました。そこで芥子の実の逸話を読んで、「死は誰にも平等に訪れるもの」というこのエピソードはどこかに入れたいなと。また、「どういう意味だろう」と読む人の印象に残るような名前にしたら素敵かなとも思い、芥子実庵に決めました。

“芥子の実”のエピソードを託した人物が転機に

――本作には、芥子実庵の女性スタッフで仕事と結婚の間で揺れ動く佐久間、生花店で働くシングルマザーの千和子、芥子実庵に入社したばかりの須田、元恋人の葬儀に訪れた良子といった語り手をはじめさまざまな人物が登場しますが、特に思い入れのあるキャラクターはいますか?

思い入れがあるのは、やはり本作の軸になっている佐久間ですね。彼女の抱えている悩みや女性ならではの障害には、自分が佐久間の年齢だったら「これは受け入れられなかったかな」「諦めて従ってしまったかも」といった、私がこれまで感じてきたことや疑問を託したところがあります。

そして、書き上がったときにすごく気に入ったのは、三章の須田です。

大事な別れのセレモニーとして扱われる葬儀を、「誰しもが迎える強制イベント」と穿った目で見る人もいるのではないか。そういう角度からも書きたいなと思って登場させたのが須田でした。それが、書き進めるにつれて自分の中でもいろいろな気づきがあって、彼に“芥子の実”のエピソードを託すしかないと思ったんです。

この話を書き終えたときに、『夜明けのはざま』で自分が書きたい方向が固まったなとようやく思えたので、三章は私の中で転機であり、須田は物語の芯になった存在だと感じています。

――須田は過酷な環境で育ってきた人物ですが、彼以外の人たちも、一様に生きづらさや葛藤を抱えています。「自分の情けなさに歯噛みをしたことのない人間なんて、いないんだよ」というのは芥子実庵の社長・芥川の言葉ですが、シチュエーションは違っても、誰もが感じている痛みや苦しみを想起させるエピソードはどのように書かれているのでしょうか。

私はひがみっぽいというか、かなり人を羨んで生きているほうだと思います。今回も、そのネガティブな気持ちとか、こうなったら嫌だなという思いを自分の中で思いついたエピソードに落とし込んでいますので、私がコンプレックスの塊だからこそ、出てくる部分なのかもしれないです。

ただ、私はデビューしてからずっと「誰かの背中をそっと押せる物語を書きたい」と言ってきたのですが、今回は、「その痛みはわかるよ」「あなただけのものではないから苦しまなくていいよ」と誰かの傷に寄り添える物語になったのではないかと感じています。

それは意図したものではなくて、自分が感じてきた痛みや乗り越えたかったものを思い出しながら書いていたら、結果的に「頑張れ」と応援するよりも、寄り添う形になったのかもしれません。

――私は登場人物たちよりも年齢を重ねているせいか、「ちゃんと立ち向かってきたね」と自分のこれまでを物語に認めてもらったような気がしました。佐久間や須田のような若い人や、千和子や芥川のように年を経てなお葛藤を抱えて生きる大人たちなど、読んだ人がそれぞれどのような感想を抱くのか、語り合いたくなる物語でした。

私もすごく聞きたい反面、怖くもあります(笑)。本が出る前も出てからも、毎回不安にかられているので……。

たとえば結婚を悩んでいて、「何でこうなんだろう」ともどかしく感じている2人がいるとしたら、お互い椅子に座って向き合って、対話を重ねるしかないのかなと感じてもらえたらうれしいですね。

繋ぐことの“粋”

――四章の「あなたのための椅子」は、生きている人とも死んでしまった人とも、まさに対話の大切さを描いた一編ですね。

亡くなった人には「ごめんなさい」を永遠に伝えることはできないので、自分の中でどうにか折り合いをつけるしかありません。であれば、いろいろな考え方があるとは思いますが、人は「同じ過ちは犯さない」という方向に向かうのではないかと私は思うんです。

――亡くなった人とも、いま傍にいる人ともいかに向き合うのか。椅子は、さきほどおっしゃっていた死生観を象徴するようなアイテムになっていると感じました。

大事な話をするときには、椅子にちゃんと座って、誠意をもって向き合うことが大事ですよね。自分が相手にしてしまった取り返しのつかないことともきちんと向き合って、幸せだったことも思い出しながら、その反省を次に繋げていく。その時に、死者とはどういう形で向き合ったらいいのだろうと考えて出てきたアイテムが、椅子でした。

そして人間にも、誰にも把握できない死というタイムリミットがあります。本作の中に、「いつか、いつかと明日に任せて、逃げ続けていた」という一文を書いたのですが、私自身がわりと問題を先延ばしにするタイプで、「あのとき動いていれば」と後悔することがたくさんあります。生きているからこそ、いま動こう、いま対話しておこうという気持ちも込めて書いています。

――もうひとつキーワードとなっているのが、これまでの町田さんの作品にも通底する「繋がり」「繋げる」ということですね。

それも、たぶん私の死生観の中にあるのでしょう。

せっかくこの世に生まれた以上は、何も伝えないまま消え去っていくよりも、自分がもらったものや育てたものを次の世代に繋げていけるのは粋だなと思うんです。

もちろん先に生きるものとして、絶対に繋げてはいけないものもあります。本作で佐久間が押し付けられているような古い価値観は、私たちの世代で止めていくことが大事だと思うのですが、自分が繋げられるものを持っていて、それを押しつけがましくなく誰かにさらっと託せたら、かっこいいですよね。

――町田さんは、作品で多くの人に「繋いで」いらっしゃいますよね。

ありがとうございます。タイトルも私の名前も全部忘れてしまって構わないのですが、この本を読んでくださった方が、5年後、10年後に「なんの本かは忘れてしまったけれど、このエピソードだけは好きで時々思い出すんだよね」と話してくれたらすごくうれしいです。

タイトルの「夜明け」が意味するもの

――『夜明けのはざま』というタイトルは、どのような思いで付けられたのですか?

「夜明け」という言葉は比喩的に使われることがありますよね。ただ、どの時点をもって夜明けとするかは、個人差があるのかなと。少しでも空の色が変わったらという人もいるでしょうし、太陽が少しでも見えたらとか、白々と明けてしまってからという人もいるでしょう。

それと同じで、死生観であったり、悩みの乗り越え方であったり、さまざまなものに「あわい」があって、「ここが夜明け」とは決められない。明るくなってからやっと「おはよう」と言える人は、まだ暗いうちから「おはよう」と言う人とは感覚が合わないでしょうし、逆になんでこんなに明るいのにダラダラしているのだろうと相手に不満を持つ人もいるでしょう。

結果的に、そんないろいろな意味合いを示すタイトルになったかなと思っています。

――価値観をわかり合うこと、貫くことなど、たくさんのしがらみの中で自分らしく生きる難しさが描かれている本作に、まさにぴったりのタイトルですね。

自分自身があまりうまくは生きてこられなかったので、後悔の塊なんです。諦めずに戦っていたら、もっと早く作家になれたのではないか、違う未来があったのではないかと思うことばかりなので、そのもどかしさも入っているのかもしれません。

その分、いま迷っている後進の人たちに、こういうやり方もあるよと考えるきっかけにしてもらえればいいなと。自分が20代半ばに読んでいたら、「私もこんなふうにがんばってみようかな」と思える物語になっていればと思います。

――小説を書く際には、そういったメッセージも意識して書かれるのですか?

最初からそこまで考えていたわけではないんです。それこそ「生きていくとは」という大雑把なテーマで書き始めて、私自身、迷いながら書いていくうちに、三章でようやく、生きづらさを抱えたり、目の前にある障害を恨んだりしている人たちが、それをどう乗り越えてその痛みを受け入れていくか、後悔を消化していくかという物語を書きたいのだと気づきました。

おぼろげながら自分の行きたい方向がわかったら、そこから修正を重ねて、手探りでここまでたどり着いた感じです。

――佐久間も葬儀社というハードな仕事に取り組みながら、仕事への覚悟や尊厳をつかんでいきます。生と死との葛藤を通して描かれる、そうした過程も本作の読みどころですね。

自分自身が回り道をしながらやっとこの仕事に就けて、だからこそ仕事に対して不誠実なことはしたくないですし、そのほかのことは本当に自堕落なんですけれど、仕事だけは真面目にやろうと思っています。

佐久間も仕事にすごく誇りを持っていますが、さまざまな事情であきらめざるをえないような状況になっています。私はたまたま、そういったものを全部取っ払ってでも進めとまわりのみんなが言ってくれるのでやりたい仕事ができていますが、これだけ社会が変わっても、女性は結婚や出産などライフステージが変わるたびにスタイルの変更を余儀なくされています。だからこそ、仕事にプライドを持つ女性を書きたいなと思っていました。

もちろん、主婦として家庭を支えていくという生き方もあっていい。ただ、自分がやりたい仕事を貫き通したいと思ったときには、「そういう生き方もあるよね。昔は難しかったらしいよ」という時代がくればいいなと。

私の憧れであり、心の支えでもあった氷室冴子さんは、少女小説は「処女でなきゃ書けないんでしょ」と言われた怒りをエッセイに書かれています。ほかにもたくさんの女性作家が、受けた差別や偏見を大きな声で潰していってくれたから、私はそういった苦しみを一切知りません。

どんなジャンルでも同じ現象が起きたらいいなと感じていますし、私も今後、万が一そういうことがあったときは、後進のためにそれはダメと言える人間でありたいなと思います。

――佐久間の友人の「『先に行け』って言える女になる」というセリフはまさに粋な一言ですね。そんな、さまざまな思いが込められている本作ですが、今後はどういった作品を描かれるご予定ですか?

10月からWEBマガジンの「STORY BOX」で、サスペンスの連載がスタートしています。

――サスペンスとはまた、ご自身にとっての新境地ですね。

男女が死体を埋めているシーンから始まります。いまは監禁事件などの本ばかり読んでいるので、気分がかなりブルーです……。

本作で、これだけ「生きていくことを大事にしよう」といいながらの殺人なので、自分でも「振り幅が……」と思うのですが、正統派の恋愛小説や児童小説など、書きたいものはたくさんあります。これからもさまざまなジャンルにチャレンジしていきたいです。

(記事/ほんのひきだし編集部 猪越)

※本記事は「ほんのひきだし」に2023年11月8日に掲載されたものです。

※記事の内容は、執筆時点のものです。